パーキンソン病とは

パーキンソン病は徐々に高齢化社会とともに患者数が増えている病気の一つです。

脳の神経細胞が変性することが原因だと言われておりますが、近年詳しいことが少しずつ解明されています。

1990年より前に発見されている病気

ロンドン医師のジェームズ・パーキンソン氏が1817年にパーキンソン病の論文を発表したことが始まりで、その論文にはすでに安静時のふるえ、前傾姿勢、突進現象(突進歩行)などの典型的な症状が記載されています。

その後、1888年にはフランス人のシャルコー博士が筋固縮(筋肉のこわばり)を加えてパーキンソン病と命名されました。

高齢化と診断の精度が上がったことで、パーキンソン病患者数は正確に集計されるようになりました。

現在、日本国内では15万人の患者さんががいて70歳以上のおよそ100人に1人が発症すると言われています。

1gの神経細胞が原因となる

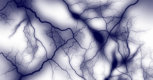

パーキンソン病とは、脳の中心部で中脳というところにある黒質の神経細胞が損傷した結果、ドパミン(ドーパミン)という筋肉を動かす司令をコントロールする物質が減少してしまい、自由に身体を動かすことができなくなってしまう病気です。

黒質神経細胞は、脳の中心部の脳幹の中脳と呼ばれるところにあるわずか1gしかない黒っぽい細胞の事で、ドパミンはここで作られます。

脳の黒質細胞は健康な人でも年齢とともに損傷や減少します。

ドパミンの量が減り、分泌量が元の量の20%以下になるとパーキンソン病の症状が現れます。

黒質細胞は活性酸素によって傷つけられると言われています。

黒質細胞の損傷に細胞内でエネルギーを作り出すミトコンドリアが機能しなくなることが影響していると考えられています。

また薬剤・硫化鉛・マンガンなどとの関連についても現在研究中です。

遺伝子変異による発症については全体の5〜10%ほどです。

ふるえ・言語障害・こわばり・無動などの症状

パーキンソン病の受診のきっかけとなる症状として、ふるえる、ろれつがまわらない、体がこわばる、動作が遅くなる、歩きにくくなるなどがあります。

これらの症状はパーキンソン病以外の病気の可能性も多いので、まずはしっかりと診察や検査をして、他の病気がないことを確認してからパーキンソン病であるかどうかを診断します。

パーキンソン病には、「安静時のふるえ」「体のこわばり」「動作の緩慢・無動」「歩行障害」という4つの特徴的な症状があります。

もし一つでも気になる症状がある場合には受診するようにしてください。